政策与投入:中央及地方财政 2026 年预计投入超 60 亿元(占 2026-2030 年累计 300 亿元的 20%),重点投向合肥、北京、上海等国家级量子信息科学中心,推动 “政产学研用” 协同创新生态成型;全国量子领域研发人员规模将突破 2.5 万人,核心专利数量同比增长 25% 以上,在超导量子比特、量子密钥分发(QKD)等领域的专利占比保持全球领先。

技术突破:超导量子计算将实现 “百比特级原型机向实用化迈进”,本源量子、华为等企业预计推出 200-500 比特超导量子计算机,重点突破 “相干时间延长至 100 微秒以上”“纠错算法工程化” 等瓶颈,可支撑金融衍生品定价、材料分子模拟等特定场景的 “量子 - 经典混合计算” 试点;光量子计算则在室温运行、分布式组网优势下,启动 “城域光量子计算网络” 试验,适配政务数据加密、跨区域算力调度需求。

场景落地:量子通信将加速向高价值领域渗透,2026 年 QKD 网络覆盖城市超 250 个,金融专网(如银行间数据传输)、电力调度系统、政务敏感信息传输三大场景应用率突破 30%;成都高新造 “氮化镓量子光源芯片” 在 CITE 完成金融、政务场景技术验证后,其 “物理加密 + 宽波长输出” 特性,将快速落地商用,构建更安全的量子通信终端体系;量子传感则在油气勘探、医疗影像领域落地,高精度量子重力仪、量子磁探仪商业化样机出货量预计突破 100 台。

政策与生态:国家 “未来产业投入增长机制” 将向生物制造倾斜,地方层面如天津 50 亿合成生物产业基金、上海 “首台套装备补贴” 等政策落地,推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区形成三大产业集群,年内新增合成生物学专业园区 5-8 个,中试平台数量翻番至 30 个以上,解决 “实验室成果向工业化放大” 的关键痛点。

技术与产品:合成生物学核心技术日趋成熟,CRISPR 基因编辑效率提升 30%,AI 驱动的基因线路设计平台可缩短菌株开发周期至 3 个月(较 2025 年缩短 40%);产业化层面呈现 “三领域主导”:

医药健康领域:mRNA 疫苗、CAR-T 细胞治疗的合成生物学生产平台实现规模化,高价值天然产物(青蒿素、紫杉醇)生物合成成本下降 20%,蓝晶微生物、弈柯莱生物等企业预计推出 5-10 款临床级合成生物药物。

工业制造领域:生物基材料(PHA、PLA)产能突破 50 万吨,替代 15% 的石化基塑料在包装、纺织领域应用;生物航空燃油完成 “千吨级” 中试,适配国内三大航司的客机燃料混合试点。

农业食品领域:替代蛋白(细胞培养肉、微生物蛋白)成本降至 100 元 / 公斤以下,某头部企业在 CITE 展出的 “合成生物学造替代牛肉丸”,年内将实现量产;生物农药(如工程化固氮微生物)应用面积突破 1000 万亩,减少化肥使用量 15%。

技术攻坚:中国 BEST 装置(紧凑型托卡马克)预计 2026 年底完成首次氘氚实验,目标实现 “输出能量是输入能量的 1.2 倍”,聚变三乘积突破 10²¹ m⁻³・keV・s;高温超导磁体渗透率显著提升,该装置需 1.2 万公里高温超导带材,拉动全球带材产能从 1.5 万公里增至 2.5 万公里,价格从 80-100 元 / 米降至 60-80 元 / 米,为后续商业化装置降本奠定基础。

产业链机会:磁体系统(占装置造价 52%)成为核心赛道,国内企业在 “应力控制、失超保护” 技术上实现突破,预计承接 BEST 装置 30% 的磁体订单;耐中子辐照材料迎来 “大考”,第一壁、偏滤器部件的 “钨合金 + 陶瓷涂层” 方案完成验证,某军工企业预计获得首笔千万级供货合同;全球可控核聚变投资规模预计达 150-200 亿元,其中国内私营部门投资占比提升至 30%(2025 年为 20%),初创团队聚焦 “紧凑型装置设计、AI 控制算法” 等细分领域。

国际进展:马斯克旗下 Neuralink 将按路线图完成 79 例人体植入手术(较 2025 年增长 193%),电极数量从 1024 个增至 3000 个,重点启动 “盲视(Blindsight)” 项目 —— 通过摄像头捕捉画面、电信号刺激视觉皮层,帮助失明者恢复黑白轮廓感知,年内预计完成 20 例 “视觉重建” 临床试点;其植入设备的 “感染率控制”“长期稳定性” 指标较 2025 年提升 50%,为后续规模化奠定基础。

国内动态:中国科研团队聚焦 “运动功能恢复”,如电子科技大学、上海交大等机构推出的 “上肢运动控制脑机接口”,适配脑卒中患者的 “机械臂辅助进食” 场景,2026 年临床案例突破 50 例;政策端 “脑科学与类脑研究” 专项基金向脑机接口倾斜,预计投入 15 亿元支持 “生物相容性电极”“信号解码算法” 研发,某医疗器械企业在 CITE 展出的首款国产 “植入式脑电监测设备”,年内将获批进入临床。

具身智能:聚焦 “工业巡检、服务机器人” 两大场景,量子增强型无人集群装备(如 “量仔” 机器狗)完成试点 —— 搭载量子传感器的机器狗可实现 “高精度环境感知”,在电力巡检中识别精度提升 40%;AI 大模型与机器人运动控制深度融合,某头部企业在 CITE 展出的 “具身智能服务机器人”,可自主完成家庭清洁、老人陪护等复杂任务,年内量产规模突破 1000 台;政策端 “具身智能先导区” 在深圳、杭州落地,配套 “算法 - 硬件 - 场景” 协同创新机制。

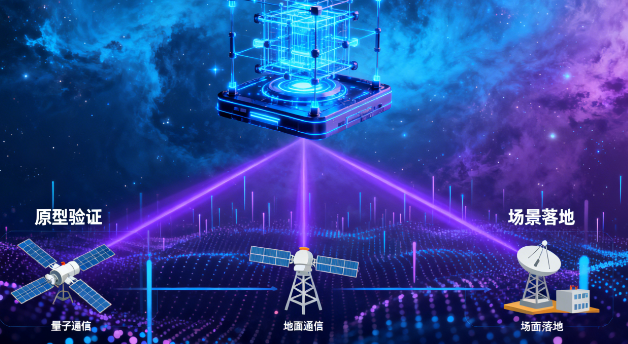

6G 技术:国际电信联盟(ITU)启动 6G 候选技术评估,中国在 “太赫兹通信、天地一体化网络” 领域的专利占比提升至 35%;国内三大运营商联合华为、中兴在 CITE 现场开展 “6G 室内定位” 试点,定位精度达厘米级,适配工业物联网、智慧医疗场景;2026 年重点推进 “6G 核心芯片” 预研,华为、中兴等企业预计推出首款 “太赫兹通信原型芯片”,支撑 100Gbps 以上的高速数据传输。